昨年のパリパラリンピックや今年11月の東京デフリンピックなどパラスポーツが注目を集める中で、 障害者の体育やスポーツが学校体育や地域でどう行われているのか、アダプテッド・スポーツの視点からどう工夫していけるのかを考える講演会が2月23日(日)、大阪体育大学で開かれました。

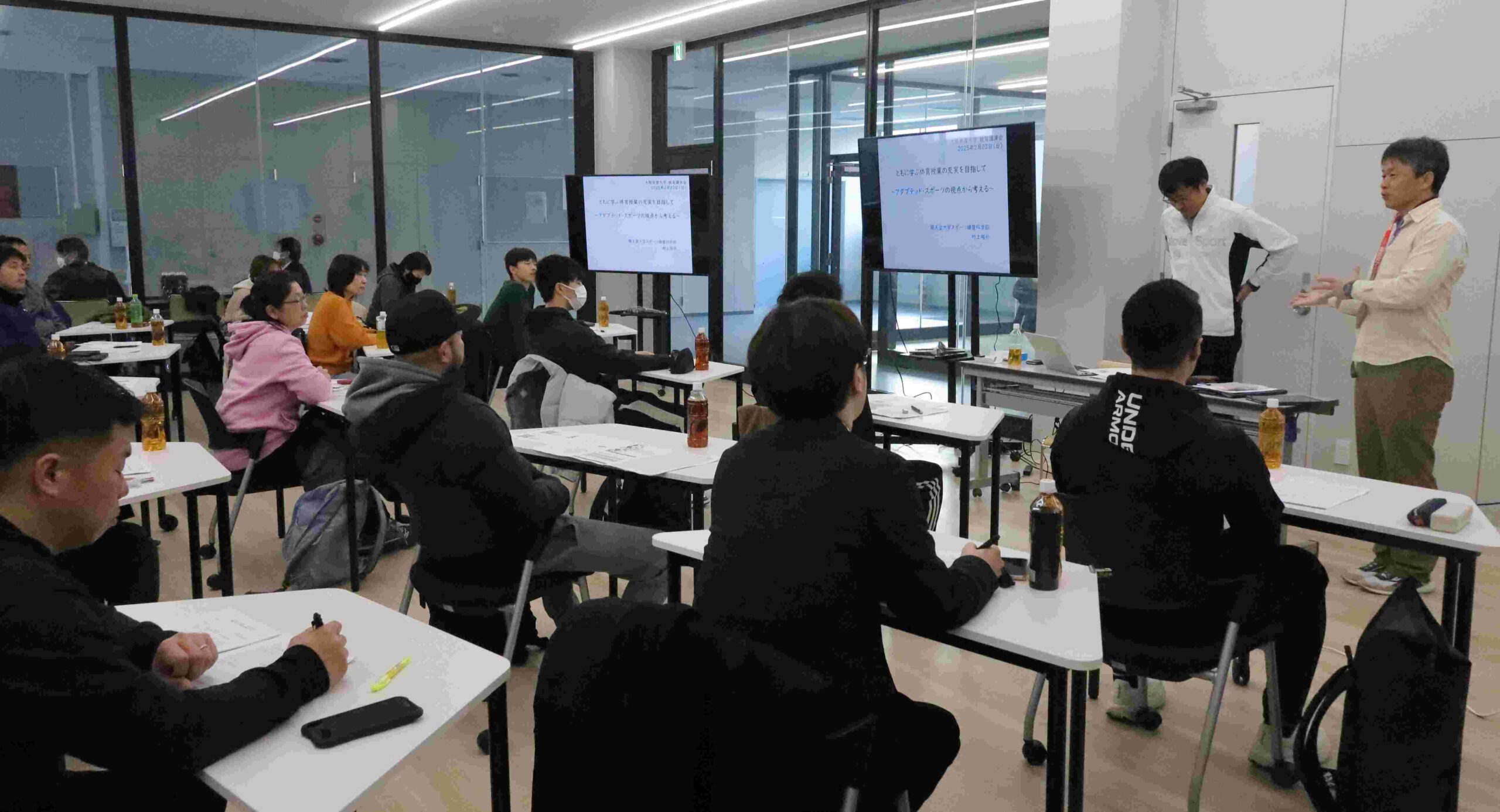

特別支援教育・教育講演会。新設のラーニングコモンズ×デジタルスポーツ・スクエアで教育関係者が多数参加した

大阪体育大学教育学部が地域公開講座「特別支援教育・教育講演会~障害児・者の正しい理解と適切な支援を行うために~」として、大阪府教育委員会の後援を得て開催しました。

大体大は教育学部に特別支援教育コースを備え、多数の卒業生が特別支援学校や特別支援学級 で教員を務めるなど特別支援教育・研究に力を入れています。また、社会貢献活動では、特別支援学校の生徒・卒業生と本学の学生が一緒にスポーツを楽しむ「大阪体育大学わくわくアダプテッド・スポーツクラブ」が2021年度、文部科学大臣表彰を受けました。クラブ活動でも、アダプテッド・スポーツ部が日本車椅子ハンドボール大会で2022年度に優勝、2024年度に準優勝し、ともに教育学部4年の内田峻介選手(山口南総合支援)がボッチャで、宇津木美都選手(京都文教)が競泳でパリパラリンピックに出場しています。

司会を務めた曽根裕二准教授

教育講演会は、大体大ラーニングコモンズ×デジタルスポーツ・スクエア(N202)で幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校の教員ら教育関係者が参加。司会は、日本アダプテッド体育・スポーツ学会理事で、東京パラリンピックボッチャ日本代表コーチの曽根裕二准教授(アダプテッド・スポーツ)が務め、 同学会理事の村上祐介・順天堂大学スポーツ健康科学部准教授が「ともに学ぶ体育授業の充実を目指して~アダプテッド・スポーツの視点から考える~」のテーマで講演しました。

村上祐介准教授が「ともに学ぶ体育授業の充実を目指して」のテーマで講演した

障害のある人がスポーツをすることは人権であり、「障害者の権利に関する条約」は締約国にそれを可能にするための措置を取ることを義務付けています。

しかし、村上准教授は障害のある子どもたちから寄せられた体育の授業に関する意見として、「体育は『見学するもの』?」「僕が入ると嫌な顔をされる」「いつも『下手』と言われる」「(同じ場でともに学ぶ)インクルーシブ体育は『理想』」「できれば参加したくない」「迷惑をかけたくない」「放っておいてほしい」といった深刻な声を紹介しました。

そのうえで、多様な四肢機能の生徒が通う特別支援学校高等部のある体育教員が、コートを4分割し、自立歩行、クラッチ歩行、車いす、電動車いすの生徒がそれぞれのスペースで同じ障害の相手とボールを奪い合い次のスペースにパスして得点を競う「新しいサッカー」を考えた事例を取り上げました。生徒は危険性もなくなってボールを奪い合って盛り上がるようになったといい、この教員の「今の生徒を見て何ができるかを模索して、自分で新しいルールを作った」という声が紹介されました。

今城遥助教が「アダプテッドの工夫について学ぶ」のテーマで実技演習

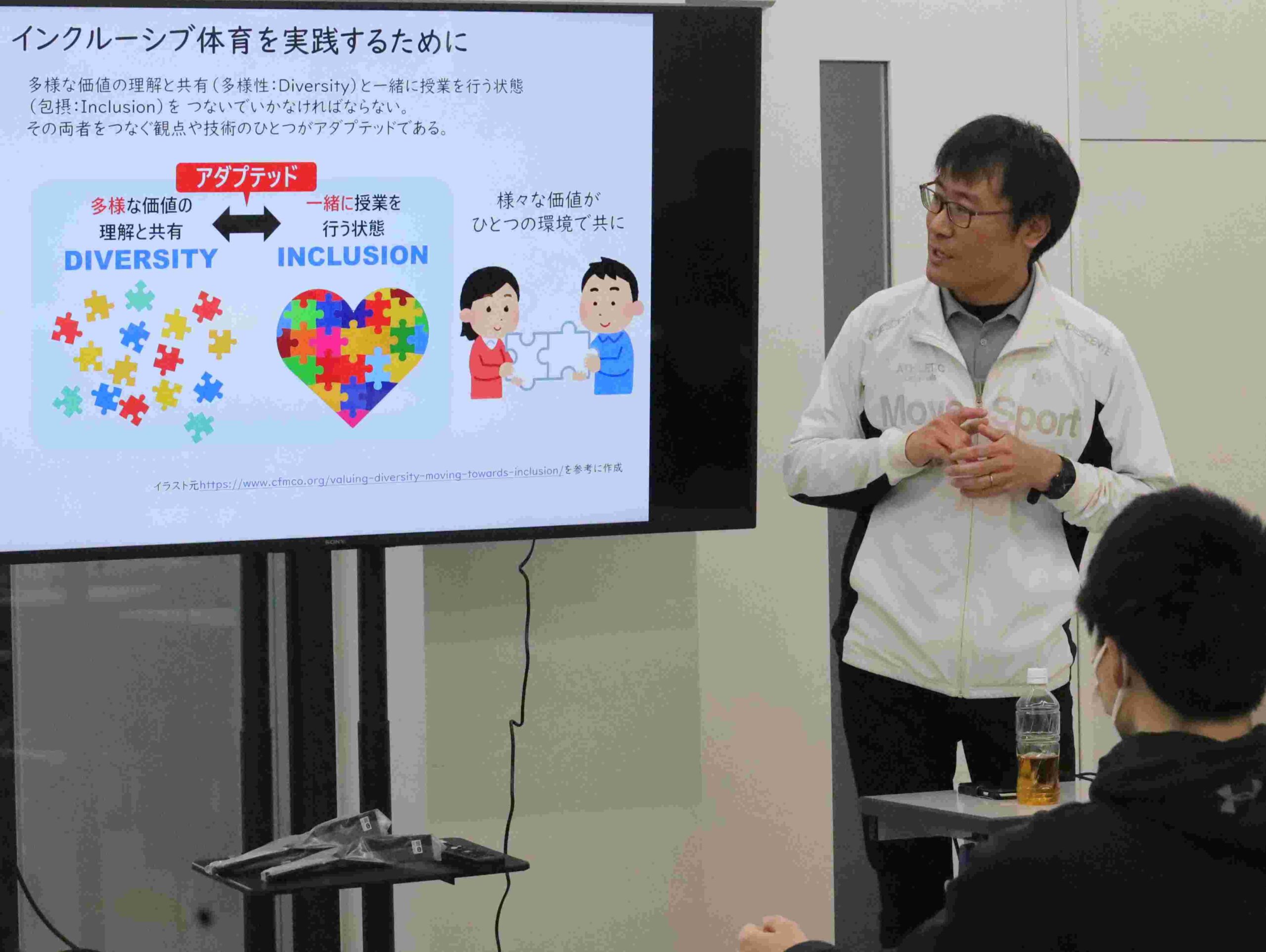

アダプテッド・スポーツの「アダプテッド」とは「適合した」という意味です。村上准教授は文献を引用し、 「アダプテッドとは、スポーツを行う人々が、自身の特性や置かれた状況を勘案し、スポーツ自体の構成要素(用具やルール)や取り巻く環境(人、施設、社会)を、本来のスポーツの持つ本質を可能な限り損ねることなく、工夫し、改変すること」だと説明します。

萩原大河教諭が「インクルーシブな体育授業を創るヒント」のテーマで実技演習

車いすのA君は体育の授業で跳び箱に参加できず楽しそうではありませんでしたが、低い木の板に乗ったり降りたりすることをA君の課題にすると、板を乗り越えた時に達成感にあふれた表情をするようになり、周りの子ども達も励ましの声をかけるようになった事例を挙げ、アダプテッドの視点として、「その人の身心の状態や特性を想像し、固定観念にとらわれない新たなことを創造する、2つの〝そうぞう〟が大事で、障害ではなく個々の違いに目を向け、その人に適合させたスポーツを創造し、実現してほしい」と話しました。

最後に、スポーツ庁からの委託事業として、村上、曽根准教授ら日本アダプテッド体育・スポーツ学会のメンバーなどで進めている「アダプテッド定着プロジェクト」を紹介。参加者がプロジェクトのウェブサイトに掲載された、様々な障害に応じたミニゲームを見ました。

インクルーシブなダンスグループ「Dance Assemble アマカマ・ドゥ」が創作ダンスを披露

講演会はその後、第6体育館多目的アリーナに会場を移し、大体大卒業生の安田友紀・神戸女学院大学准教授が指導するインクルーシブなダンスグループ「Dance Assemble アマカマ・ドゥ」が創作ダンスを披露しました。続いて実技演習に移り、聖カタリナ大学人間健康福祉学部健康スポーツ学科の今城遥助教が「アダプテッドの工夫について学ぶ」のテーマで、バレーボールの授業について実践。さらに、兵庫県姫路市立水上小学校の萩原大河教諭が「インクルーシブな体育授業を創るヒント」として実践例を交えて説明しました。

![T[active]](https://www.ouhs.jp/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department06.jpg)

![T[person]](https://www.ouhs.jp/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department05.jpg)

BACK

社会貢献・附置施設

BACK