大阪体育大学教育学部は2月18日(土)、N号館で「発達性協調運動障害(DCD)」をテーマに、地域公開講座・特別支援教育「教育講演会」を開催しました。

<記事は写真下に続きます>

インクルーシブなダンスグループ「Dance Assemble アマカマ・ドゥ」による創作ダンス

教育講演会は本学社会貢献センターと共催(大阪府教育委員会後援)で、特別支援教育に携わる先生方や保護者の皆様など関心のある方を対象に、毎年開かれていますが、対面での開催は3年ぶりとなり、約60人が参加しました。

講演会はダンス公演からスタートし、インクルーシブなダンスグループ「Dance Assemble アマカマ・ドゥ」(指導=安田友紀・神戸女学院大学専任講師)が創作ダンスを披露しました。

続いて、教育講演として、北翔大学生涯スポーツ学部スポーツ教育学科の瀧澤聡教授が「発達性協調運動障害(DCD)について―その理解と対応:小学校通級指導教室における実践経験を踏まえて―」のテーマで講演しました。「DCDは『極端な不器用さ』を医学の分野で疾患ととらえたもの」などと説明。通常学級での学習と同時に個別的な特別支援教育も行う、自身の「通級」での指導の経験から、DCDにあたる児童は特に上肢の脱力がほとんどできないため、上肢脱力スキルの獲得を目指してきたことなどを紹介し、「脱力できない子どもはよろいを着て生活しているようなもの。子どもの体がどのような状態なのか見ていくことが必要です」と話しました。

その後、関西福祉科学大学保健医療学部リハビリテーション学科作業療法学専攻の丹葉寛之教授が「DCD児の学校現場での理解と支援について」と題して講演しました。不器用さがある子どもたちについて、学校現場での「真っすぐに走れない」「階段を交互に降りられない」などの相談事例と支援方法を紹介。「子どもたちは一生懸命努力しています。どこを手伝ってどこを見守るのか、さらに、子どもができる喜びを持たせるように支援することが大切です」と話しました。

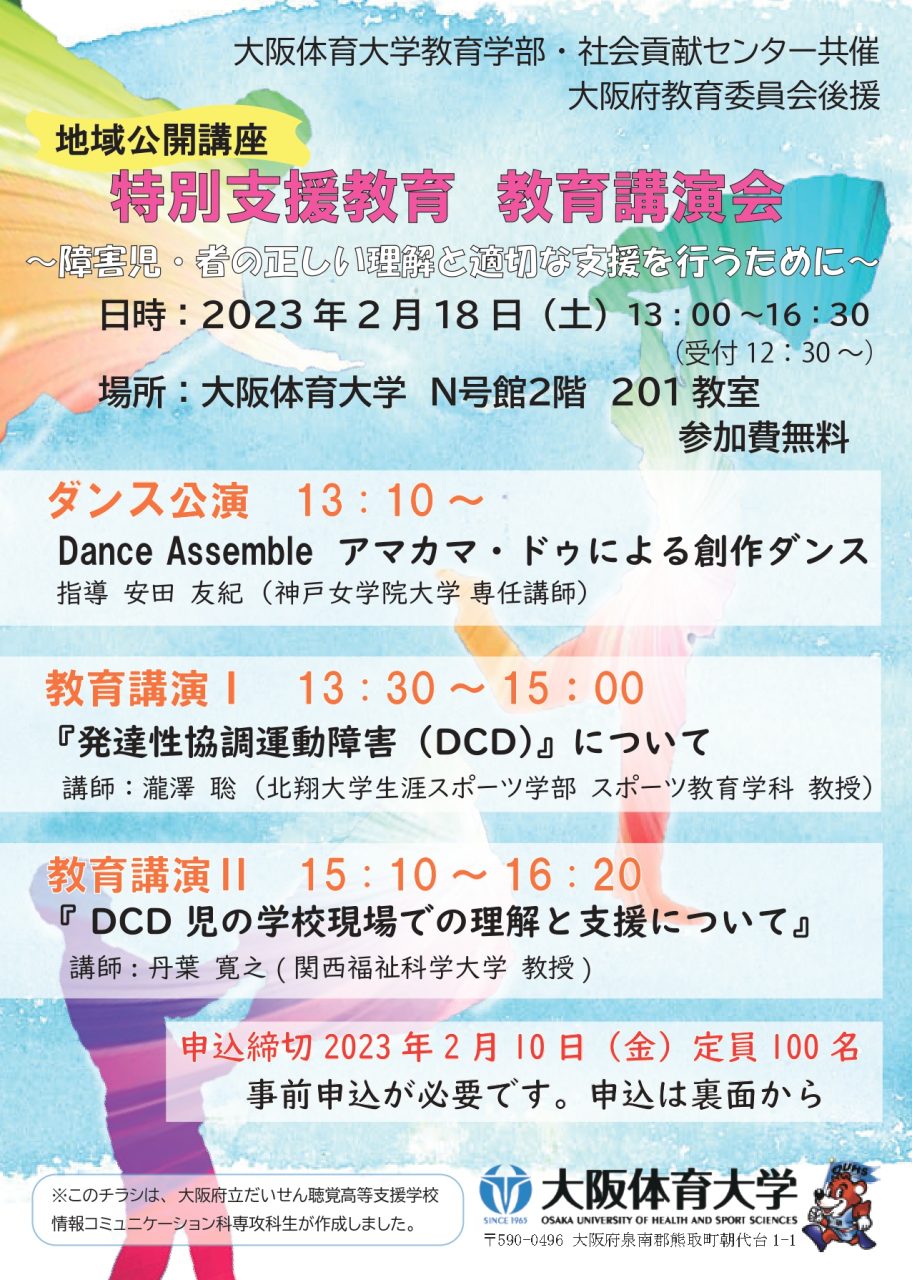

教育講演会のチラシ

大阪府立だいせん聴覚高等支援学校情報コミュニケーション科専攻科生が作成した

特別支援教育「教育講演会」が3年ぶりに対面で開催された

講演する瀧澤聡教授

講演する丹葉寛之教授

開会のあいさつを述べる植木章三教育学部長

閉会のあいさつを述べる藤原彰子教授

![T[active]](https://www.ouhs.jp/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department06.jpg)

![T[person]](https://www.ouhs.jp/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department05.jpg)

BACK

社会貢献・附置施設

BACK